【CPP114】讯:商务印书馆已经走过120多年的历史,1949年以前曾经成为亚洲最大、世界前三的出版巨擘,可以说见证了中国近现代出版史的发展。

提起商务印书馆,大家最常联系到的是张元济、王云五、陈云、茅盾、郑振铎、杜亚泉等大家之名,却通常忽略一个值得深入了解和特别致敬的出版大家、企业巨子——商务印书馆创始人夏瑞芳。

夏瑞芳,字粹方,朱家角沈巷人,商务印书馆创始人。出生于1871年,11岁随帮佣的母亲到了上海。帮佣人家的主人范约翰牧师,同情他、让他住在家里,还让他在自己经营的清心学堂(后改名为清心书院)读书,在美华书馆实习。

夏瑞芳的父亲病故后,母亲也因病不能帮佣,清心书院校长就伸出援手,先后介绍他到同仁医院做学徒、到《文汇西报》《字林西报》做英文排字工。排字的工作他做起来得心应手,不久就担任了《捷报》的排字领班。

夏瑞芳(1871—1914),江苏青浦(今上海市)人。至1914年遇刺身亡,他的生命仅走过42年,而其中有17年的岁月是与商务印书馆的创立、发展融合在一起的,且在此之前的8年他从事有关印刷行业的工作。夏瑞芳经营商务印书馆17年,对他的记载文字却寥寥无几。周越然、郑逸梅等均曾有过纂集史料的计划,但最终未果。蔡元培、蒋维乔在他遇刺后所撰纪念文章成为了解夏瑞芳一生经历及贡献极为珍贵的资料。

蔡元培在《商务印书馆总经理夏君传》中高度评价商务印书馆以“印刷之业,始影响于普通之教育”,而其对于教授法参考书等销售量较少的书籍亦“尽心力以为之”,逐渐影响并改变了同业“诎於利而亟於利”的风气,“而教育界受其影响者大矣”;夏瑞芳作为商务印书馆的创建者和总经理在这其中发挥了主导作用。同时,适逢戊戌变法,同业“竞译日本书以求售”,而夏瑞芳则“不轻于付印,丐通人抉择”,舍弃其中质量低下者,不惜成本。因此,时任国民政府教育总长的蔡元培在小传结尾不吝笔墨对夏瑞芳赞誉有加:“君信仰基督教,内行甚修,接人甚和易,宜若可以尽其天年,而卒被暗杀,倘所谓天道无知者邪?然君虽殁,而君所创设之事业,方兴未艾,其于教育之影响,则辗转流布而不能穷其所届,虽谓君永久不死可也。”

纵观夏瑞芳从一个青浦农村放牛娃成长为中国文化出版界巨擎的传奇而又短暂的一生,我们可以把他称为是一位站在时代最前沿,引领一个时代人民打开眼界视野的弄潮儿,他的一些理念、举措和思想至今都不过时。

今天,让我们通过档案来了解一下夏瑞芳被暗害前后的故事,并以此来纪念这位划时代的人物。

夏瑞芳(1871-1914年)

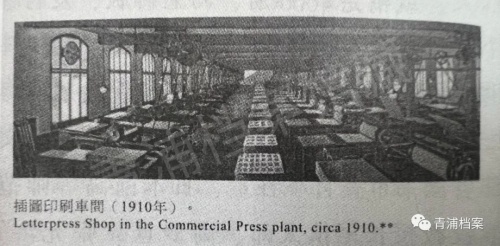

商务印书馆创建之初,全部印刷机械都是手摇或脚踏的。

18世纪末19世纪初,我国的印刷行业,正处于从传统的木版、石版印刷向手工铅字印刷的转变关头。作为排字工人出身,且精于英文排字的夏瑞芳,对汉字怎么排,还在摸索。中文和日文有很多相似之处,而日本在明治维新之后,印刷业已有相当发展。

(1907年设立在上海宝山路的商务印书馆印刷所排版部)

120年前,商务印书馆在时代浪潮中应运而生。回顾商务120年的历程,创业初期的发展道路可谓筚路蓝缕。夏瑞芳身上所体现的创业者气魄、企业家精神和出版家品格尤为突出,成立之初后的很短时间内,他就将商务印书包馆从家族式企业发展为纯粹的现代企业。

开始只有两部手摇小印机、3台脚踏圆盘机和3部手扳压印机。平日和鲍咸昌、郁厚坤三个人办事,再招了几名工人,承印商业表册、账本和教会图书等。

创立后的第二年,深深懂得技术对生产重要性的夏瑞芳就采取两项措施:一、购进煤油发动机,代替繁重的体力劳动;二、在业务初具规模的基础上,亲自到日本去考察印刷技术。创立后的第三年,商务印书馆已有较大发展。

1897年2月11日,夏瑞芳,鲍咸恩、鲍咸昌兄弟和高凤池等几个年轻人筹得3750块大洋,“商务印书馆”(英文名Commercial Press)在上海一个叫德昌里的弄堂开业了。创立之初的商务印书馆是鲍氏的家族企业,夏瑞芳被推举为总经理,鲍氏兄弟用其所长主管排校和印务。夏瑞芳不断委派技术人员赴日本、美国、德国考察,学习最新印刷技术,购进新式机器,聘请外国技师。1900年,在纱厂老板印有模的帮助下,商务印书馆收购了日本人在上海开办的修文印刷局,“商务基础之稳固乃发韧于此”(高凤池语)。

这一切奠定了我国现代民族印刷业的基础。

这时,原在上海经营的日商修文印刷局因故出售盘让,夏瑞芳当机立断,买下了修文印刷局的全部设备。这一年,他引进了纸型印刷技术,商务印书馆成为了我国用纸型印书的第一家。

商务印书馆插图印刷车间

(《外交报》)

(张元济)

1901年夏瑞芳创办《外交报》杂志。1902年,聘请张元济任编译所所长,相约以扶助教育为己任,赋予编辑出版大权,而且友好合作,共事12年,亲密无间。同年,成立印刷所、发行所和总务处,吸收了一批有真才实学的知识分子进馆,网罗不少精明能干的管理人才,由于张元济的推荐,翻译家严复、林纾、伍光建和蔡元培的译著先后在该馆出版,初步奠定商务印书馆在中国出版界的地位。

(《最新国文教科书》)

商务印书馆的业务飞速发展,但资金远远不足。其间,张元济、蔡元培、印有模等人也曾投资于馆,但仍入不敷出。夏瑞芳多次呼吁扩股增资,但由于种种原因,未能实现。

1903年,日本人原亮三郎、山本条太郎等人,携巨资来上海,想创办一个大规模的出版公司,夏瑞芳知道消息之后,觉得如若办成这个公司,商务印书馆会增添了一个竞争对手。

对方在资金技术上占有优势,而商务则在“地利”和“人和”上比对方强,两虎相争,必有一伤,若能联合起来,发挥各自的长处则对搞好出版事业更为有利。经过他主动争取,终于实现合营。商务印书馆全部资产加上筹措之现金十万元,日资亦为十万元,建立了有限公司。在协商签约过程中,夏瑞芳坚持两条:一是按股分利,但行政、人事权、经营权均由中方独自负责,日方可任监事,但不得干预上述权限;二要遵守中国政府的法律法令。在列强欺凌,外国人享有治外法权的当时,这是极其不易的事。合营以后,引进日本技术就较为顺利了。

夏瑞芳的创业者气魄和企业家眼光还体现在其对商务印书馆发行网络和媒体网络的大力开拓。1903年商务印书馆第一个分馆汉口分馆成立,1904年长沙分馆成立,1906年又发展8家,1907年再增4家,至1914年共设立分馆近20处。

1904年,印刷部还设立了黄杨木版部,专请日籍技师指导。1907年,开始珂罗版印刷,并派专人去日本学习照相制版技术。1909年,聘请美籍技师改进铜锌版,试制三色铜版。1912年,开始了电镀铜版印刷。1913年,始用自动铸字机。当时这些技术在国内都是最先进的。

商务印书馆绘图部

商务印书馆编译所

十年后,商务印书馆资产增到150万,是创办时的370倍。它在全国各地有了几十个分支机构,职工几千人。由于中方积极增资,这时中日双方占股的比重是三比一,日方股金占四分之一。国内反对日本帝国主义的情绪十分高涨,商务印书馆有日资,夏瑞芳总觉得不放心,他一方面履行协议,一方面积极创造条件,争取赎回股权,使这个全国最大的出版事业完全由中国人来兴办。十年来,他操劳奔波,除了改进经营、增加收益外,还利用商务印书馆日益升高的声誉,积极在华人中扩股集资。为了实现这个目标,他付出许多心血。

1913年,夏瑞芳决心收回日股,风尘仆仆,带着董事会的重托亲赴日本,同日方股东商量,归还他们的股本和红利。经过再三商量,终于根据合营时的协议,收回了全部日股。并于1914年1月6日议定立约,解决了由合资转为全部华资的问题。1月10日,上海各报以显要地位,刊载了商务印书馆收回日股,全部由国人经营的消息。

商务印书馆经夏瑞芳17年的苦心经营,从最初的弄堂小厂已发展成自编、自译、自印、自发的,中国近代规模最大的一家出版机构,夏瑞芳也因此一跃而成了上海滩上著名的出版家、实业家。由于他热心于社会公益事业,当选为市总商会议董。鉴于社会上对日本扩张势力十分反感,1912年夏瑞芳提出收回日股的建议,几次亲赴日本,与金港堂洽谈,终于于1914年1月6日达成协议,从此商务印书馆成为中国名副其实的民族资本企业。

(1914年1月10日《申报》一版)

1914年1月10日,《申报》刊登了商务印书馆的一则广告,宣布:“公司为完全由国人集资营业的公司,已将外国人股份全数购回。”这看似平常的宣告在民国初期却有着相当深远的意义,而此举全靠商务印书馆创始人夏瑞芳的努力。

夏瑞芳出版事业不仅为了追求经济效益,而是更看重长远和广泛的社会效益。例如教科书之外的教授法参考书因非学生所需,销售量有限,同业鲜少编纂,而夏瑞芳对这类图书的编辑也尽心力为之。这在教育界产生了积极的影响,大大巩固了商务印书馆在教科书领域的地位。最重要的是,在夏瑞芳这位掌舵者的精心经营下,商务印书馆聚集了当时思想进步、才学出众的知识分子,为他们的社会和文化理想提供了广阔的发展空间,并因此使商务成为新思想、新文化的摇篮,得以为中国近现代文化的转型做出巨大贡献。

那天在河南路总发行所的办公室里,夏瑞芳看着报纸,兴高采烈地与同事们谈论着,据许多人回忆:他谈到了自己的童年,为了让跟自己一样的放牛娃都能上学,他在家乡办了一所夏氏小学,又在商务印书馆内办起了职工子弟小学,职工子女幼稚园;谈到自己从26岁当这个企业的经理,从弄堂小厂变成全国最大的出版单位,几年之后,必将更加发展,中华民族的文化素质将更加提高,国家也会更加繁荣昌盛。

上海河南路上的商务印书馆营销大楼

然而当天下午,像夏瑞芳这样一位为文化出版事业作了巨大贡献的人,竟不明不白地死于暗杀。夏瑞芳走出总发行所,他的马车夫胡有庆,早已把马车停在门口,见他出来,就上前接过皮包,打开车门。

“砰!”夏瑞芳身后响起枪声。胡有庆以为轮胎爆裂,回头一望,只见夏瑞芳双手捂胸,踉踉跄跄地想走回总发行所去。

“砰!”凶手又开了一枪,没有打中。

胡有庆这才看到,开枪的是一个年约卅岁左右的人,这时正要逃走。总发行所的工友黄秉心听到外面的枪声,开门一看,只见夏瑞芳已倒卧血泊之中,忙上前救护,此时夏已无法开口,即急送仁济医院,医生检视,伤口接近心脏,未及手术便咽气了。

当时胡有庆见凶手逃跑,即奋力追捕,并大喊“捉拿刺客”。两人相距两丈有余,凶手见其穷追,回首连发两枪,其中一弹擦过胡的头部,伤及右耳,但胡仍紧追不舍。凶手想跳上路边的黄色小车逃走,并弃枪于地,胡有庆奋力拉住其手,凶手又挣脱狂奔,逃到广东路附近,被闻声赶来的巡捕截获。

凶手名叫王庆瑞,32岁,山东人。据供:一个叫周辑云的人指使其行凶。捕房即缉拿周辑云,周为学堂教习,26 岁,其父周静昌为海关工役,而周辑云已离家出走,不知去向,从此石沉大海。王庆瑞于同年的2月20日被枪决。

这件案子,说破是没有破,说没有破也破了。因为直接杀害夏瑞芳的凶手已经伏法,似可算结案了。但王庆瑞与夏瑞芳无仇,亦无利害冲突,究竟是谁指使,为了什么,则成千古之谜。

事后报界议论纷纷,一说是日本人指使,因夏瑞芳坚持收回日股,日本人怀恨在心,故遣人暗杀,后来还以“一•二八”事件中日寇焚烧商务印书馆为证;另一说是原沪军都督陈其美,因夏瑞芳反对其驻军闸北,并吁请英军进闸北迫使陈部移驻吴淞,因而怀恨谋划;也有说陈其美曾向夏勒借巨款,未果而“给颜色看”。

夏瑞芳遇刺前全家合影照

事件已经过去了110年,夏瑞芳一案已很难弄个水落石出。

但是,他对中国文化出版事业的贡献,却是永垂青史的,直到今天,我们依旧在怀念这位民族企业的先驱巨擎、近代印刷出版事业的创始人。

本文来自|青浦档案、上海中华印刷博物馆

整理自|《青浦文史》《青浦史志》《青浦县志》(1990版)